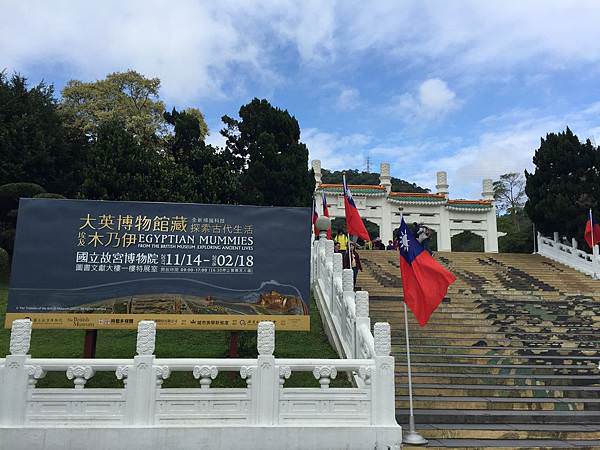

這次故宮北院與美國紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)合作,展出38位藝術家共81件經典名作,作品是由羅伯特・雷曼(Robert Lehman)先生捐贈予大都會博物館的珍貴藏品來臺。2025/6/14-2025/10/12在故宮北院第二展覽館展出。

紐約大都會博物館被譽為世界三大博物館之一(與巴黎羅浮宮、倫敦大英博物館齊名),自1870年成立以來,館內收藏橫跨人類五千年文明,從古埃及、希臘羅馬,到亞洲、歐洲文藝復興與現代藝術,超過200萬件藝術珍品,從雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更等西洋藝術巨匠,到中國書畫、埃及木乃伊、日本浮世繪、法國時裝精品,被視為「人類文明精華的總和」,每年更吸引超過五百萬名來自世界各地的訪客參觀,也堪稱全球最受歡迎的的博物館之一。

我那時候有買預售票,入場有獲得紀念票,好適合與背板來張合照!

展覽動線介紹

現場作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義,跨越 19 世紀中葉至20 世紀中葉,透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」等五大主題。

走進《從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展》,像是踏入一場色彩與情感並行的藝術旅行。不再只是課本或博物館圖錄中的印象,而是真實地、帶著溫度地存在眼前。

身體姿態

在西方藝術發展中,裸體長期被視為展現藝術技巧與審美理想的重要題材,特別著重於男性身體的解剖結構與古典比例之美,而女性常被排除於正式藝術教育之外。19世紀中葉,藝術家愛德華・馬奈(Édouard Manet)與古斯塔夫・庫爾貝(Gustave Courbet)打破傳統,將真實的女性身體呈現在畫布上,挑戰當時對「裸體」的定義與觀看方式。這些作品不再僅是理想化的美學符號,而是揭示真實的身體、個體性與情慾感知,重新定義了身體與觀看者之間的關係。從巴黎沙龍的保守體制一路到20世紀,藝術家開始透過更親密、私密的視角切入,探索身體與性別的多重面向,也開啟了身體成為社會、文化與性別議題探討的重要載體。這段歷史不只是藝術轉變的見證,也反映出觀看者對身體態度的演變。

這一區我一眼就認出高更的作品,真的是辨識度很高,我也很喜歡他的用色,有一種熱帶島嶼風格的感覺,而且這張畫中的女人們不是畫正面,以背面呈現反而有一種距離美。鮮明飽和的色塊與平面化的構圖,這不只是對外在的描繪,而是充滿野性與詩意。

保羅•高更《大溪地的出浴女子》Tahitian Women Bathing 1892

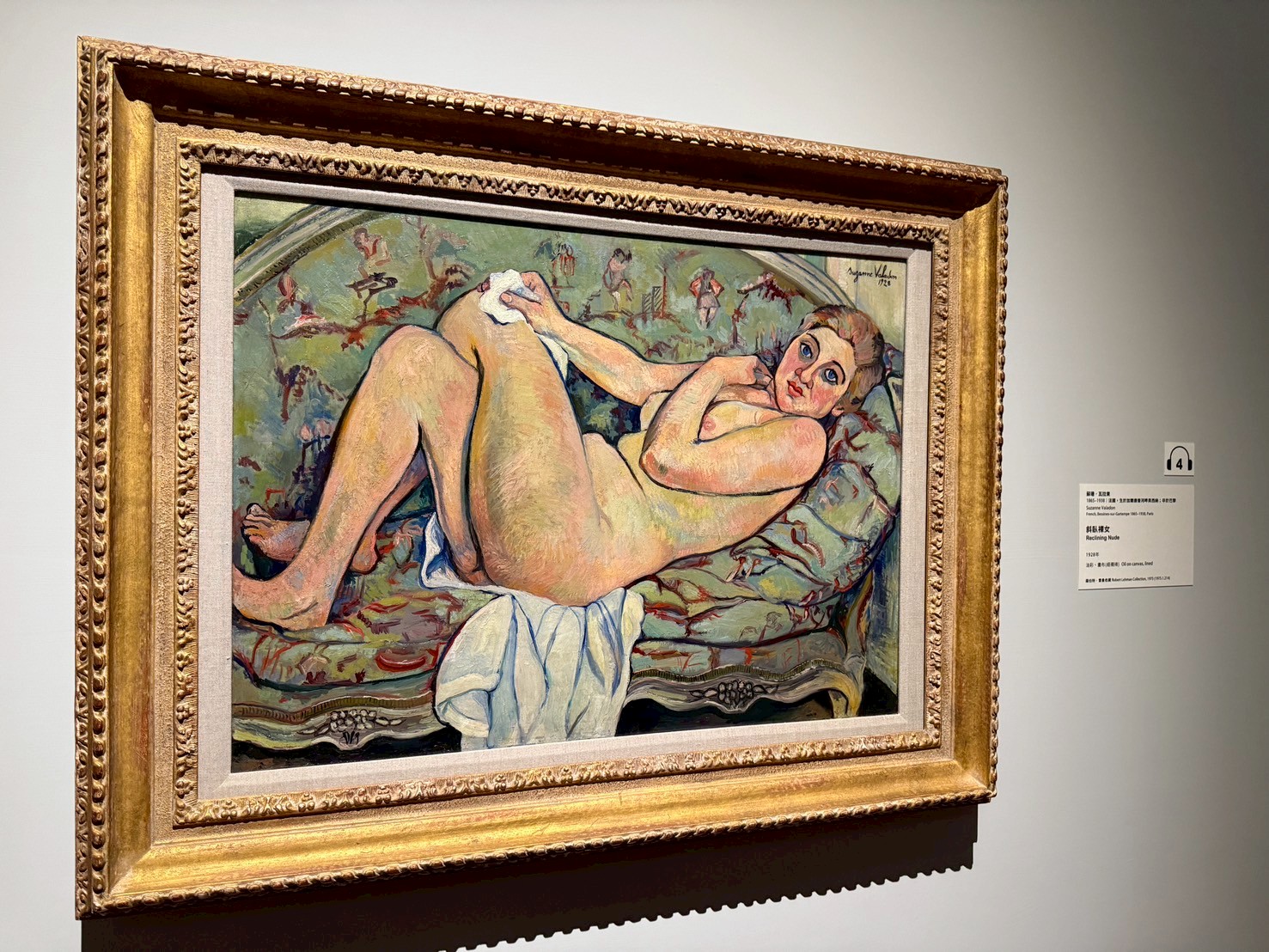

蘇珊・瓦拉東的斜臥裸女,讓我想到鐵達尼號裡面蘿絲在被傑克畫出來的時候感覺,畫中的女人不再是柔美理想化的形象,而是沉穩、堅定、幾乎有些張力的身體。她既是被看見的對象,也是主體本身。作為少數由女性創作者畫出的女性裸體,瓦拉東在這幅畫裡表達的,不只是肉身,更是一種觀看的立場與權力。

蘇珊・瓦拉東《斜臥裸女》Reckining Nude 1928

肖像與人物

19世紀晚期,藝術家重新定義肖像畫的角色,不再只為菁英階層作畫,而是聚焦於法國中產階級的真實生活。庫爾貝與雷諾瓦等畫家開始接受委託,尋求在藝術性與觀者喜好之間取得平衡。另方面,前衛藝術家則挑戰傳統,描繪親近人物或自我,打破真實再現的框架。德加(Edgar Degas)則強調「繪畫」應超越描寫,重視主觀感受與風格,並融合攝影技巧,開創更具個人視角的肖像藝術。

彈鋼琴的兩位少女共有4幅油畫作品,雷曼收藏的這幅畫作是長期以來被視為最出色的版本,雖然我看不出來跟其他版本有什麼不同,但我特別喜歡雷諾瓦畫作呈現的方式,裙襬的光澤、頭髮的捲度、甚至背景裡家具的細節,都很細緻卻不刻意。捕捉的畫面是很日常的互動,那個瞬間彷彿可以聽到她們在討論的聲音。

我還聽到現場有人跟朋友說,我來看這個展就是為了看這幅畫,聽了真的是替她覺得感動!

奧古斯特・雷諾瓦《彈鋼琴的兩位少女》Two Young Girls at the Piano 1892

如果只能選一幅畫帶回家,我會毫不猶豫選《春日》。我喜歡考特處理光影與布料的方式,女生那件薄紗裙子幾乎要隨風飛起來,整個畫面輕盈又曖昧,舒服又不覺得過於裸露。

而且最厲害的是,這幅畫是19世紀的作品,但浪漫完全不過時。那種偷偷心動的感覺,讓人會心一笑。

皮埃爾・奧古斯特・考特 《春日》 Springtime 1873

這幅瑪麗・卡薩特的《春天:站在花園裡的瑪格》在展場裡的氣氛超療癒,她把小女生化的活靈活現,很像是用相機捕捉的畫面,導覽老師說有一種小女孩抓著裙子跑過來的瞬間,臉蛋紅通通,衣服也滑落,很真實的「童年感」

瑪麗・卡薩特《春天:站在花園裡的瑪格》Spring: Margot Standing in a Garden 1900

徜徉自然

19世紀起,自然風景成為藝術創作的重要題材。隨著公共衛生與工業化推進,人們開始重視綠地與自然美感。可攜式顏料的出現讓戶外寫生盛行,藝術家紛紛前往鄉間與森林創作。楓丹白露森林成為巴比松畫派發源地,印象派與後印象派畫家則探索自然光影與氣氛的變化。到了20世紀初,馬諦斯等野獸派畫家更將自然色彩表現得大膽奔放,發展出充滿個人風格的自然詮釋。

徜徉自然系列裡,我特別喜歡兩幅作品。

第一幅是亨利・埃德蒙・克羅斯筆下充滿光影層次的《水岸松林》,色彩跳脫卻又和諧,讓人彷彿能感受到午後的微風。我也很喜歡他色彩以及作畫呈現的方式,很有層次感也有光的效果。

亨利・埃德蒙・克羅斯《水岸松林》Pines Along the Shore 1896

另一幅則是塞尚畫的《布豐莊園附近的樹木與房舍》,簡單的構圖、寧靜的色調,像是午後漫步在林間,遠遠望見家的樣子。塞尚這幅畫是解構再結構,重新並以幾何形狀和色塊來表現物體,對後來的立體主義,像是畢卡索,產生了深遠的影響。

保羅・塞尚《布豐莊園附近的樹木與房舍》Trees and Houses near the Jas de Bouffan 1885-86

從城市到鄉村

19世紀中葉,巴黎進行大規模市區改造,城市與鄉村的界線漸趨模糊,藝術家開始描繪都市與自然之間的互動。印象派關注城市光影變化,捕捉現代人散步等生活場景;而郊區與海濱則提供更自由的新素材,激發藝術家探索季節、天氣與時間變化。從都市繁華到鄉村靜謐,畫家們在不同地景中展現個人視角與時代風貌。

我很喜歡秀拉的點描畫,這幅可以看的出來人們很優閒地在河畔的場景,透過細膩的色點堆疊。

喬治・秀拉《大碗島的星期天下午》Study for “A Sunday on La Grande Jatte” 1884

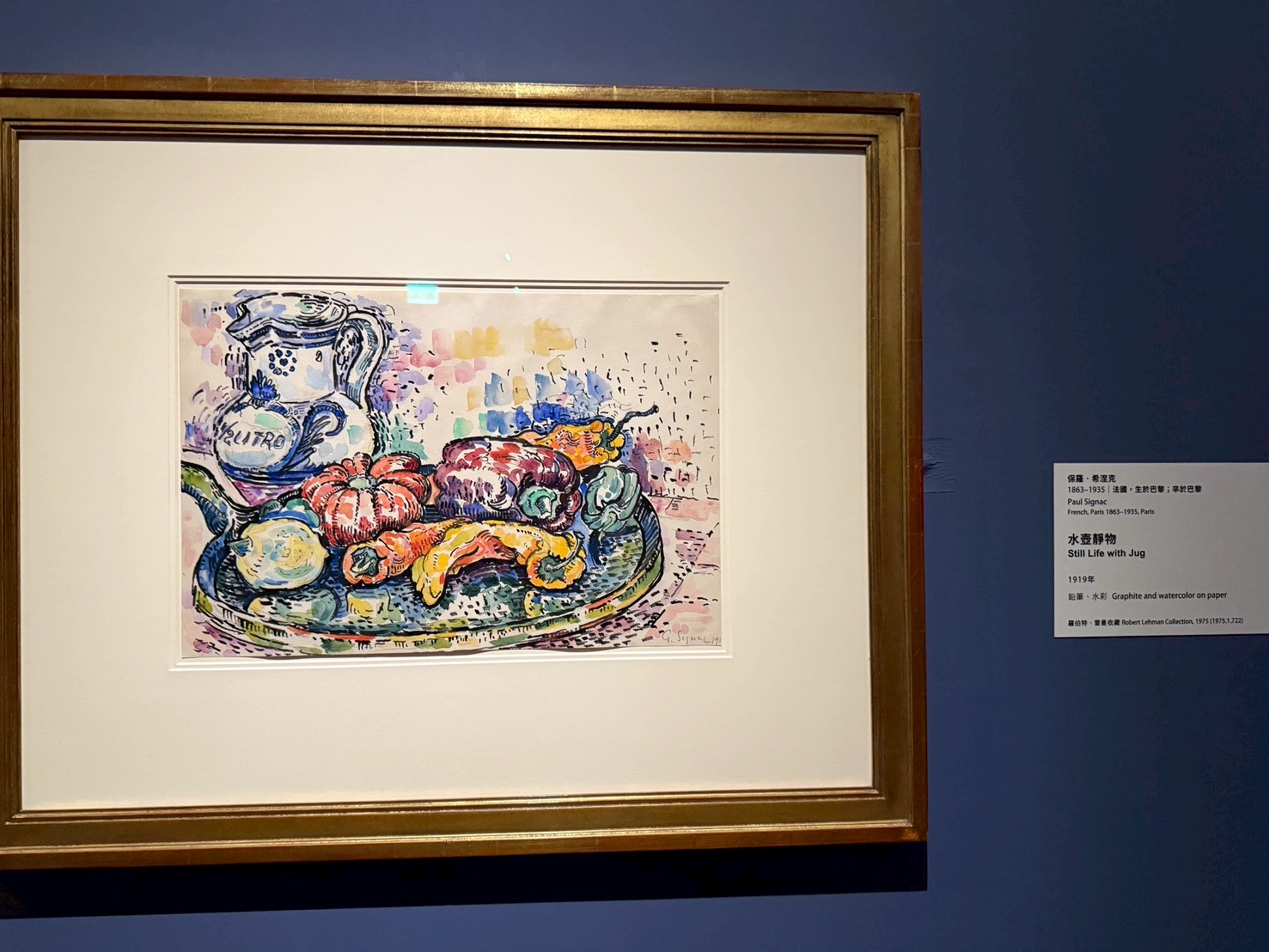

我也很喜歡這幅,是保羅・希涅克的《水壺靜物》,用色繽紛有活力,讓靜物題材也多了幾分生氣與趣味。他以明亮的粉紅、紫藍、黃橘互相交錯,彷彿讓蔬果和陶壺沐浴在柔光之中,跳脫傳統靜物的沉穩感,轉而展現日常生活中閃閃發亮的色彩節奏。

保羅・希涅克的《水壺靜物》Still Life with Jug 1919

水岸風光

法國的水岸風景,從巴黎塞納河到諾曼第與地中海海岸,因火車普及而更易抵達,成為藝術家寫生與靈感的重要來源。藝術家描繪海灘光影、戲水遊憩與自然氛圍,結合生活與死亡的詩意象徵。水岸風光不僅呈現度假悠閒,也成為20世紀現代藝術實驗與創作的重要場域。

這幅是以港口街景為主題,從建築間隙望向海面與停靠的帆船,黃橘色調與日照投下的長影讓人幾乎能感受到午後的微風與溫度。

皮耶・波納爾《聖特羅佩舊港一景》View of the Old Port, Saint-Tropez 1911

這幅用水彩來畫的風景,筆觸可以感受到湖水的波動,色彩明亮,樹木跟山的用色很多彩繽紛,整體很舒服,感覺可以在那放空的感覺。

亨利・埃德蒙・克羅斯《奈格爾海角》 Cap Negre 1909

紀念品區

他們有選了幾幅經典的畫作作成紀念品,形式也很多元,有托特包、水壺、磁鐵、L夾、明信片等等,推薦可以買3D的明信片,我覺得讓畫作都生動不少呢!

我們選了這四幅畫的3D明信片

展覽評價

整個展覽非常的流暢,我當天也很幸運遇到現場導覽,可以偶爾跟到老師一點點講解。

如果時間允許,建議可以跟現場導覽,講的非常精彩仔細,也讓我們對於畫作及當時的背景有更多的了解。

建議假日要逛展的話可以中午前到。我們逛展當天中午前到,很快就可以入場。但等到我們逛完下午2點多出來,外面已經大排長龍,而且是已經延伸排到外面了~

精彩的畫作還有很多,我只是把我看到喜歡的幾幅分享出來,歡迎親臨現場可以近距離看名畫唷!

不負責評論 (滿分皆為10顆愛心)

少女心指數:❤️❤️❤️❤️ (4顆心)

溜小孩指數:❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (6顆心)

約會指數:❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (6顆心)

整體評價: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (8顆心)

展覽資訊

展覽名稱:從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展

展覽期間:2025/6/14(六)-2025/10/12(日)

開放時間:週一至週日9:00-17:00 (16:30展覽現場停止售票及入場)

展覽地點:國立故宮博物院第二展覽館一樓特展廳(台北市士林區至善路二段221號)